12月3日のSTEP4(公開保育・分科会・全体会)を控え、公開保育時の「問い作り」を行いました。

前回のSTEP2で明らかになったクラスの現状を手がかりに、保育者として、また園児の様子から絞り込み、各クラス1つの問いと全クラス共通の問いを1つ作ることにしました。

割と簡単にできるかと思いきや、3時間かけてもまとまらず・・・。

結局3日かけてクラス単位で話し合いようやくまとめることができました。

まだまだ当日の配布資料の作成など準備が大変ですが、万全を期して公開保育を迎えたいと思います。

園長日誌

先日、昨今は積み木が売れないという話を聞いた。

私自身子どもの頃は積み木遊びが大好きだったし、我が子が幼い頃も一緒になって積み木で遊んでいたので大変な驚きだ。

園でも子どもたちの好きな遊びの一つであるし少し信じられない。

売れない理由は、片付けが面倒くさい、置いておくと邪魔、重い、危ない(投げたり、食べたり)など。

スマホ育児という言葉がある。スマホのアプリで積み木遊びをしたり、音を鳴らしたり、動画を見たり何でもできるし、何より片付ける必要もなく邪魔にならない。

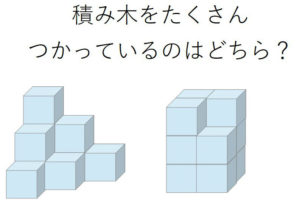

上の図のような問題を解くことができない小学生が増えているという。

積み木遊びはこのような問題を簡単に解くことはもちろん、手先の器用さ、目線の動かし方、堅さの認知、創造した物の具現化、作っては壊し繰り返して積み上げる成功体験など遊びの中から様々な学びが広がっている。

2次元だけでなく、3次元の体験も必要。

ご家庭で子どもと一緒に積み木で遊びませんか。

少し気が早いようですが、あと半年で年長児も卒園を迎えます。

小学校では教科ごとに学習指導要領に沿い「授業」が展開され、毎日「宿題」も取り組まなければなりません。

やるべきことが一気に増えて子どもたちも大変ですが、一つ一つしっかり取り組む方法にSMARTゴールというものがあります。

SMARTゴールとは

①Specific 具体的

②Measurable 計測可能

③Actionable 自力で到達可能

④Realistic 現実的

⑤Time Limited 時間制限付き

の頭文字です。

例えば夏休みの宿題を取り組む際に

いつまで(⑤)どのように(①)取り組みたいのか、

そのためには何からしたらよいのか(③)、

1回にどれくらいやったらよいか(②)、

どこまでできそうか(④)

を親子で話し合います。

できたときはいっぱい誉めてあげて、できなかったときはなぜできなかったのかを親子で考えます。

慌てないで少しずつ「できる」を増やしていくことがポイントです。

一つの方法論でしかないのですが、最も重要なことは自己肯定感をしっかり育むことです。

小学校まで待たなくても「できる」→「ほめる」、「できない」→「一緒に考える」は今からでもできそうです。

「主体的、対話的で深い学び」につながります。

平成31年度(31年4月1日入園)の入園募集は以下の通りです。

■募集人数

3才1号認定児 8名(弟妹枠等含む)

0才児 18名(なごみ保育園分園含む)

■募集受付

11月1日(木)~

3才1号認定児の入園につきましては、11月1日9時~10時まで受付し、募集人数を超えた際は選考します。(募集人数に達しない場合は引き続き受付し、申し込み順に入園となります。)

選考順位は、在園児の弟妹、卒園児の弟妹、卒園児の子ども、正覚寺門徒の家族、近隣住民等の順に選考します。

0才児は長岡市の選考基準に基づきます。

なごみ保育園分園は0、1才児のみの小規模保育園です。2才児からは連携園である当園へ優先して入園できますのでご安心ください。

是非ご見学下さい。

なお、園行事等で対応できない日もございますので、必ずお電話でご予約ください。

ECEQとは全日本私立幼稚園幼児教育研究機構が推奨する「公開保育を活用した幼児教育の質向上システム」です。

この度、新潟県内で初めて実施することになりました。

今回はSTEP6まである中のSTEP2まで実施しました。

STEP1はECEQコーディネーター(丸山先生・曽野木まるみ幼稚園長、石本先生・エービーシー幼稚園長)と正副園長の4名で、園の現状について話し合いました。

STEP2は現場の先生と園の良さや課題、目標などを導く作業です。

思わぬ園の良さや課題が見えてきて、STEP3でおこなわれる問いづくりの基礎資料ができました。

今後の予定としては11月にSTEP3(問いづくり)、12月にSTEP4(公開保育・分科会)、1月にSTEP5(振り返りのワークショップ)を実施する予定です。

申込から報告まで約1年がかりの取り組みですが、実りの多い研修ですので最後までしっかりと取り組みたいと思います。