園長日誌

当園では現在、子育て支援センター事業、通称「かもめのおへや」、一時預かり保育事業(一般型)、通称「一時預かり保育」の2つの子育て支援事業をおこなっています。

令和8年4月より、乳児等通園支援事業「誰でも通園制度」(通称 誰通【だれつう】)が新たに加わります。

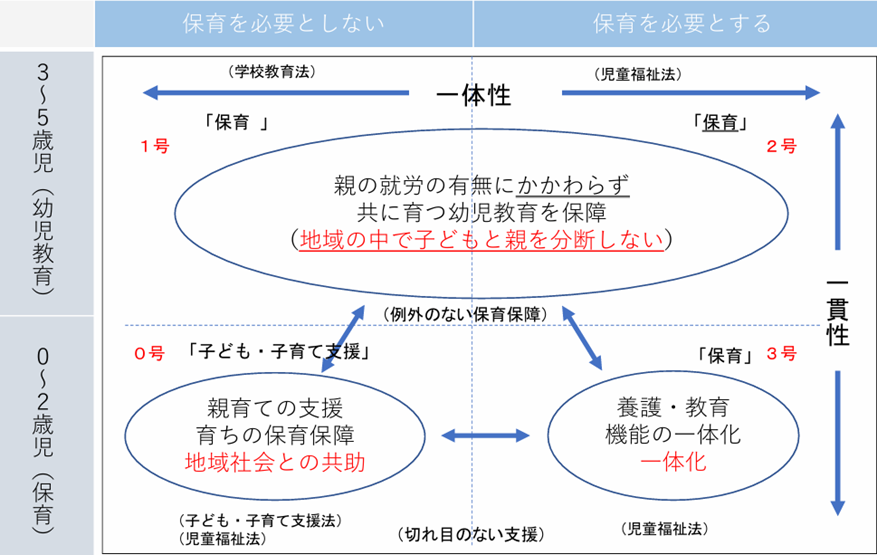

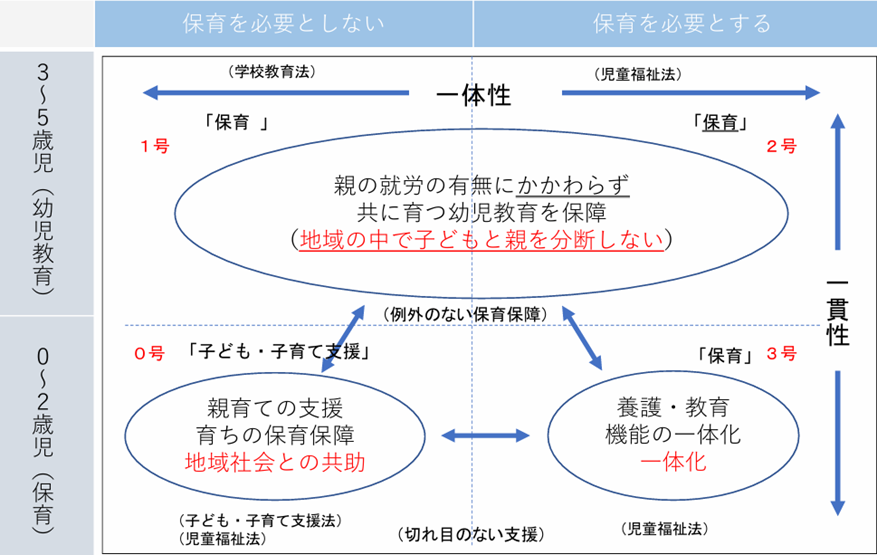

【対象者】誰通は、下の表の左下に該当する子どもたちが対象です。わかりやすく言うと年齢が3歳未満で、両親がどちらか就労していない(専業主婦など)世帯の子どもたちです。

現在、1号から3号認定まで設定されていることから、業界内ではわかりやすく0号認定と俗称で呼ぶことがあります。

【内容】今のところ1か月合計10時間(市が設定)まで、朝8時~12時の間利用できます。利用者の個別指導案、個別保育記録を残すことが義務付けられています。理想的な利用方法としては週1回ペースで来園することで、子どもの様子や成長を記録として残せると考えています。

【費用】利用料は1時間300円。(市が設定)

【上手な使い方】当園では一時預かり保育(最大週3日、1回8時間まで、1時間300円(R8.4~))の子育て支援事業を実施していることから、合わせて利用することができます。

例えば8時~10時までは誰通で、10時~12時までは一時預かりでという使い方も可能です。一時預かりは預かるだけですので、誰通と合わせて使うことで毎月子どもの成長を記録することができます。費用は一緒なのでご負担は変わりません。誰通は1か月10時間までなので、もう少し預かってほしいときなど一時預かりと併用することで長く預けることが可能になります。

他にも誰通は親子利用も認められているので、入園前にどんな保育をしているか親子で体験してみることもできます。また、入園前の慣らし保育としても利用できます。

親は「かもめのおへや」でおこなわれる保護者向けのプログラムに参加し、子どもは誰通にという利用も可能です。

今後、さらに詳細が決まりましたら改めてご紹介します。

大雪等の影響により延期となりました。

ネオ・ネグレクトという言葉を聞いたことがありますか。

実は私も最近、懇意している園長先生から聞かされて知ったのですが、定義としては「衣食住に満ち足りた生活をしていても、親がわが子を直視することを忌避したり、我が子に興味関心を抱けなかったりする状態」を指します。

子育てを過度に外注(アウトソーシング)する状態、例えば習い事をはしごする、孤食、スマホ育児などがそれにあたります。詳細を知りたい方、興味のある方は「ネオ・ネグレクト(矢野浩平著)」を読んでいただければと思います。

現在、長岡市ではきょうだいの下の子が生まれて、上の子が3歳児未満で、且つ保護者が育児休業を取得しても、年度内は退園しないでよいことになってます。

これは異例なことで、近隣の市町村では当然ですが、退園しなければなりません。

昨今は両親そろって育児休業を取得する家庭が増えました。父、母、赤ちゃんがお家にいるのに、上の子は毎日登園する。正直に申し上げて市の対応に違和感を感じています。

そのような家庭の保護者の方に向かって話しづらいのですが、行政による過度な保育サービスではないかと多くの保育従事者は感じています。

つまり、過度な子育ての外注、ネオ・ネグレクトを助長しているのではないかと思うのです。

園では育児休業中の方には、1号認定児(幼稚園児)と同様に短時間の保育をすすめ、また、できる限り休んでいただき、親子で過ごす時間の確保をお願いしています。お願いですから強要はできないのですが、親子の愛着形成にとても重要な時期なので子どものためと思ってお願いしています。中には権利を主張する方もおられますが、そもそも専業主婦世帯は3歳まで親子で過ごしているので、無理なことを言っているわけでもありませんし、きっと後で感謝していただけると信じて口説いている状況です。

新潟県は小学生の不登校、校内暴力が全国1位という不名誉な状況です。一番の原因は愛着形成がうまくいっていないことが挙げられます。

子育ては大変面倒ですが、同時に人生を豊かにしてくれます。

今が踏ん張り時です。

子どもと向き合う貴重な時間を大切にしてほしいと願うばかりです。

まもなく冬休み。

愛情をたっぷり注いでいただき、元気な姿で新学期を迎えましょう!

創立60周年を記念して全員で写真を撮りました!

平成29年度に改定された教育要領の目玉は何といっても「主体的、対話的で深い学び」といってよいでしょう。10年ごとに改定されることから、次の改定まであと1年5か月です。漏れ聞く話ですと大幅な改定はなさそうですが、この数年間、小中学校の不登校、校内暴力、自殺は増える一方で、この国の未来を危うく感ずることがあります。

令和5年に示された教育振興計画ではウエルビーイング(日本語では「持続的な幸福」と表現されることが多い)について、獲得的ウエルビーイング(自己肯定感・自己表現など)、協調的ウエルビーイング(人とのつながり・利他性・社会貢献意識など)の両者のバランスが重要だと示されました。

主体性に囚われるあまり、子どもたちに自由な保育を推奨する学者もおりますが、現場の保育者がよく学んで取り組まないと、自分勝手な人間を育む保育になる危険性を多く含んでいます。子どもたちの自発的な遊びを自由にさせるのではなく、生活に繋がるようにうまく誘導することが求められ、それには保育者の質の向上が欠かせません。

さて、私たちの幸福とはなんでしょうか。

少なくとも他人から与えられるものではなく、自分で感じるものであると言えます。

そのために必要な育みとして「自己肯定感」が挙げられます。しかしながら、それだけでは幸福を感じられず、前述の通り「人とのつながり」、つまり自己有用感(人の役に立つこと)が大切です。園において集団、つまり仲間と育つ意味はそこにあるのではないでしょうか。

年齢に応じて、子どもたちの発表や発言する場面を設けたり、縦割り保育やコーナー保育、空間環境の工夫をしたり、運動会などの園行事を通して、決して一つにとらわれることなくバランスよく取り組んでいくことが重要であり、子どもたちが幸福を感じるための土台作りになると取り組んでいます。

先日、ECEQ【イーセック】(公開保育を活用した幼児教育の質の向上システム)に参加してきました。当園では平成30年、新潟県内で初めてECEQを実施、私自身もコーディネーター研修を受け、今までにコーディネーター2回、ファシリテーターを3回務めさせていただきました。

今回はファシリテーターとして参加しましたが、担当したクラス担任の先生からこんな質問を受けました。

「子どもたちにどこまで関わって教えていいのか」

教育要領に記載がある「主体的、対話的で深い学び」を実践するうえで、よく直面する悩みです。保育のそれぞれの場面においてどこまで関わるのか、教えたらよいのか難しい問題です。手をかけすぎてもいけないし、見守るだけでは活動が発展しません。

問題を解決する手立てとして、①問題の把握、②問題の理解、③解決策、対応策を協議すると進めていくわけですが、この場合、何が問題かといえば、子どもが主体的かということがまず挙げられます。そのうえで本来ならば子ども同士対話で解決に向けて進められればよいのですが、思うように進まないことがあり、遊びの連続性や発展に繋がらずに終わってしまうのではないかと危惧しているわけです。

私の幼少期、近所にはたくさん子どもがいました。全国には同期が200万人いる世代ですから、幼稚園児も小学生も一緒になって毎日遊んだものです。

大人から遊びを教わることもなく、近所の年上のお兄さんお姉さんのまねをしたり、ときには一緒に遊んでいるうちに遊びを覚えていきました。同じ遊びはすぐに飽きてしまいますから、自分たちで面白くなるようにルールや遊び道具を作って、日が暮れるまで遊んだものです。

ここまでやるとケガをするとか、相手が傷つく(心や体)とか、自然と学んでいきました。

いまはどうでしょうか?

うちの近所では町内子ども会活動もままならないほど少子化が進み、安全上の問題から学校が終わると低学年は放課後児童クラブに直行です。高学年になると習い事やスポーツ少年団など忙しそうです。遊びを教えてくれた少し年上のお兄さんお姉さんを近所で見かけることが難しい現状です。

誰が子どもたちに鬼ごっこやかくれんぼ、ビー玉遊びなど挙げればきりがないほどのたくさんの遊びを教えてくれるのでしょうか。

現代の保育者は、少し年上のお兄さんお姉さんの役割も求められているのではないでしょうか。

ページの先頭へ