園長日誌

昨今は医学の発展や研究の成果により、今まで見過ごされていた軽度の発達障害の子どもたちの早期発見が可能となり、幼児期から療育支援を受けることで以前と比較すると発育発達に大きく寄与することができるようになりました。

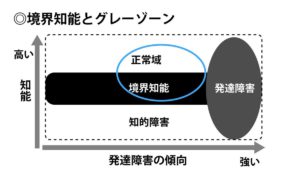

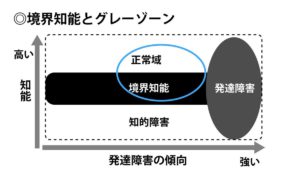

しかしながら、知的障害に関して特に境界知能(日本人の約14%)と呼ばれるIQ70~85の幼児は、発育発達が少し遅れている程度、つまり他の幼児と比較しても性格によるものではないかという程度が多く、保護者が気になって知能検査を受けさせることがない限り、発見は難しいということが現状です。

過去にも就学前になって検査を受けたところ、境界知能であることが分かり、小学校では支援を受けることになったという事例がありました。

平均的知能は100(85~115)

平均的知能は100(85~115)

保育現場では疑わしい子どもがいても、あらゆる方向から複数のベテラン先生が子どもを観察し、記録してその上で保護者に伝えるか判断をします。念には念を入れて十分に議論を重ねてからです。そのため、保護者に伝える時期が遅くなってしまいます。

それでも保護者が納得しなければ専門医に繋げることはできません。

保育者は子どもの「代弁者」であり「理解者」でもあります。

ですから子どもたちがこれからの人生において「生きづらさ」を感じることがないように、また生きる力(知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、学びに向かう力、人間性等)の基礎を育むために取り組んでいます。

子どもの発育発達について疑問や違和感を感じたときはいつでも園に相談してほしいですし、園からお話があった際は子どものために一緒に受け止めてほしいのです。

対応が早ければ早いほどその後の人生で生きづらさは減りますし、境界知能の場合、中学3年生程度の学力が習得可能なので、一つ一つステップを踏んでいけば十分に生きる力は身につきます。認知機能が支援によって上がる子どももいます。

大切なことは否定的にとらえるのではなく、どうしたら理解できるようになるか、どのように実行できるようになるか、一緒に考え寄り添うことです。

問題を抱えている子もいない子も、親として子どもたちが幸せな人生を送るために何をしたらよいか、親自身も子育てを楽しむにはどうしたらよいか、ときには家族で考えてみるのもよいかもしれません。

令和6年度(令和6年4月1日入園)園児募集は以下の通りです。

■受付

・1号認定 令和5年10月2日(月)~ 仮受付

令和5年11月1日(水)~ 本受付、同日入園決定

・2・3号認定 令和5年11月1日(水)~ 受付

■一般募集人数

認定こども園長岡和光幼稚園なごみ保育園

・5歳児 若干名

・4歳児 若干名

・3歳児 若干名(優先順位1,2該当者を除く)

・2歳児 なし

・1歳児 12名

・0歳児 11名

なごみ保育園分園

・1歳児 5名

・0歳児 6名

■入園選考基準

・0~2歳児は長岡市が定める保育の必要性により入園順位が決まります。

・3~5歳児は1号認定児のみ募集し、園の定めるところにより順位を決め入園を決定します。

優先を考慮される項目

1.在園児、卒園児の弟妹

2.子育て支援センター「かもめのおへや」の利用状況

3.上記以外は抽選(11月1日11時までに申込の方)

4.定員に達しない場合は申し込み順となります。

*仮受付開始後、定員に達した時点で申し込み状況をご連絡します。

連日、暑い日が続き、ここ長岡でも熱中症警戒アラートが毎日発令されて、子どもたちも外出を控える日々が続いています。

エアコンも毎日フル稼働で、来月の請求に今から戦々恐々としています。

さて、昨年同様に不適切保育が未だに報道されます。

あれほどニュースで取り扱われているのに、なぜ今も起きてしまうのか不思議に思うかもしれません。

ちなみに報道をよく考察すると、必ずしも正確に報道されていないことが多々ありますので、気を付けなければなりません。

余談ですが、学生の頃、卒業研究担当教授に言われた言葉を思い出します。

「新聞に掲載されていることの6割は正確ではないので疑ったほうが良い」。当時、6割とは言い過ぎではないかと思っていましたが、あれから30年が過ぎて、今になってその言葉の意味が理解できたように感じます。毎日あれだけの記事が掲載されているのです。すべての記事が正確に裏付けされることは不可能ですし、私の知る専門分野に関しての記事の中には不正確な記事もよく見受けられます。

話を戻します。

今なお、不適切保育が起きる理由として、タイトルにも挙げた通り保育の質に関係します。単純に保育の質といっても大きく分けると3つの質をあげることができます。

構造の質、プロセスの質、成果の質です。

構造は職員配置や環境整備、プロセスは教育保育要領における計画、実践、その検証、成果は一人ひとりの記録、ポートフォリオなどです。

これらの質を上げることで不適切な保育を未然に防ぐ、また万が一起きたとしてもすぐに改善できるのでないかと思います。

しかしながら、この一年でどれほど質が上がったのでしょうか。

構造の質に関して、保育室の環境は創意工夫で改善できますが、根本的な園舎の構造については簡単には変えられません。職員配置も短期間での改善は難しいことでしょう。

プロセスの質は、研修や評価を活用して割と改善しやすいといえますが、慢性的な人手不足の園では研修に参加することもままならい状態ですので難しいのかもしれません。

成果の質は、抜本的な保育事務を見直しすることで、記録の充実を工夫することが可能ですが、改革に時間がかかりそうです。

つまり、質を上げるためには時間と労力がかかるため、不適切と分かっていても改善には、まだまだ時間を要する園があるということになります。

もちろん、大多数の園では以前から日々研鑽しているわけですから、あくまでも一部の園においての話です。

当園ではというと、昨年新園舎が完成し、以前の園舎での課題を克服することで環境改善が進んだと思います。

研修もコロナ前の水準以上に今年度参加する予定です。

教職員のモチベーションを上げるため、各クラステーマを決め、保育研究も実施しています。

子どもたちにとって最善の保育環境を提供するためには、園や保育者の努力だけでは限界があります。制度の見直し、行政による支援、保護者の協力が不可欠です。

社会全体で子どもたちの未来を支えていきましょう。

長岡市私立幼稚園・認定こども園協会では、長岡市と協議し、入園事務の煩雑さと混乱を解消するために、入園受付時期を以下の通り変更しました。

1号認定 令和5年10月2日(月)~ 仮受付(今年度より)

令和5年11月1日(水)~ 本受付、同日入園決定(昨年同様)

2・3号認定 令和5年11月1日(水)~ 受付(昨年同様)

入園申込までの詳細な日程、募集人数につきましては決まり次第ご報告します。

ページの先頭へ

平均的知能は100(85~115)

平均的知能は100(85~115)