園長日誌

文科省の調査結果によると「親の収入や学歴が高いほど児童生徒の学力が高い」傾向にあるそうです。

しかも母親の学歴との関係性が強く出るとのこと。詳細の結果はここでは省きますが、様々な要素がその関係性を裏付ける結果となっていて頷ける内容です。

ならば収入を増やしたり学歴を高くすればよいのですが、簡単なことではありません。あきらめかけている保護者の方もいるかもしれませんが、調査結果は他にもあります。

学歴や年収が高くない世帯でも「日常生活で本や新聞に親しむことや、規則正しい生活を促している家庭では好成績の傾向がある」とのことです。

もう保護者の皆さまがお気づきの通りです。

毎年、保護者総会でお伝えしている2つのキーワード、

「絵本の読み聞かせ」

「早寝早起き朝ごはん」

が子どもの学力に大きく関係しているということです。

何も今に始まった目新しいことではありませんが、エビデンスで裏付けされたわけですので、改めて家庭環境について考えてみてはいかがでしょうか。

今日から新学期が始まりました。

2学期もたくさん遊び、楽しく学んでほしいと思います。

さて今回のタイトルを見て、聞きなれない言葉と感じた方もいるとことでしょう。

私自身も今年に入って初めて知ったところです。

「仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的問題の解決を両立する、人間中心の社会」(内閣府HP)のことで、

Society1.0 狩猟、Society2.0 農耕、Society3.0 工業、Society4.0 情報、に続く新たな社会を指し、現在はSociety4.0の情報社会です。

この新たな社会が保育現場でどう関係するのかというと、現在仮想空間にある膨大な情報(ビッグデータ)をAIによって管理し、必要な情報を共有することによって、園児や教職員のリアルタイムでの健康状態の把握、異常行動の検出、労働環境の改善などが時間をかけずに対応できるようになるのです。

なるほど保育現場が抱える諸問題が瞬時に解決できるならありがたい話ですが、私たち人間が必ずやらなければならいことがあります。

それは決定と行動です。問題が発生し99.9%の確率で原因がわかりその解決策が示されても、100%ではないのです。

100%ではない以上、必ず誰かが決断を下し、そして誰かが実施しなければなりません。間違いは大幅に減るでしょうが、完全ではありません。

私たち保育者は今もこれからも質の向上に努める必要があるということです。

確かな知識と経験を養い、保育のプロ同士が話し合うことで、残り0.1%を埋め、問題解決へ実行できるのだろうと思います。

この夏休み期間、教職員は例年以上にたくさんの研修に参加しました。

保護者の皆さまの理解なくして質の向上はありえません。

利用時間の短縮などこれからもご協力をお願いします。

数年前から「保育士や幼稚園教諭の給与が安すぎる、全産業平均より10万円も低い!」と言われ続けている。

その為か、保育士や幼稚園教諭を目指す学生が減っている。あろうことか進路相談を担当する高校の先生も別の進路を進めるそうだ。

では、実際のところはどうだろうか。

例えば女性のみの賃金を比較した場合、確かに幼稚園教諭は全産業の平均より約3.3万円低い。

ところが新潟県だけを抽出して比較すると、わずかであるが3千円高い。

このことから見えてくることは、そもそも女性の賃金が男性より低いということが言える。女性の比率が圧倒的に高いこの業界は、平均賃金が低いこともうなずける。

また、新潟県はそもそも男女を問わず賃金が低いため、新潟県、女性というフィルターを通すと逆転現象がおきる。

今後の課題は男女差を埋めて、男性保育士、男性教諭も安心して働ける処遇改善を訴え続けることが重要となるだろう。

ちなみに幼稚園教諭の都道府県別平均勤続年数を比較すると新潟県は全国第1位。(平均13.1年、全産業女性平均9.4年)

幼稚園教諭の全国平均は7.3年なので、新潟県は経験豊富な先生が多い!

新潟県私立幼稚園・認定こども園協会主催の「新規採用&U・Iターン就職説明会」に参加します。

教員の魅力を知っていただくプロモーションムービーや、現役教諭とフリーアナウンサー白岩ましろさんによるトークセッションなども企画。

新卒、既卒はもちろん、在学中の学生も是非ご参加ください。

■新潟会場

平成30年7月31日(火)13:30~16:00

朱鷺メッセ 301・302中会議室

■長岡会場

平成30年8月8日(水)13:30~16:00

アトリウム長岡 2F

両日とも個別相談ブースを出展します。

長岡会場では当園1年目の教諭も参加します。

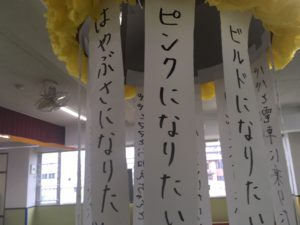

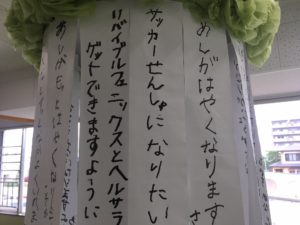

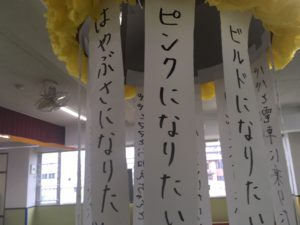

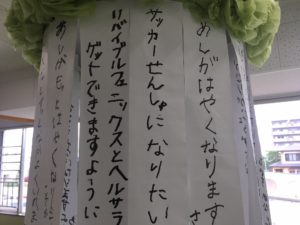

7月6日、七夕集会をおこないました。

七夕の由来や意味、そしてお友だちの願いを見合って過ごしました。

昨年から仙台の七夕祭りに倣って七夕飾りを玄関前に飾っています。

当日はあいにくの雨でしたので、急遽遊戯室に移動して集会を行いました。

みんなの願いが叶うといいね。

ピンクになりたいとは一体・・・?

ピンクになりたいとは一体・・・?

ページの先頭へ

ピンクになりたいとは一体・・・?

ピンクになりたいとは一体・・・?